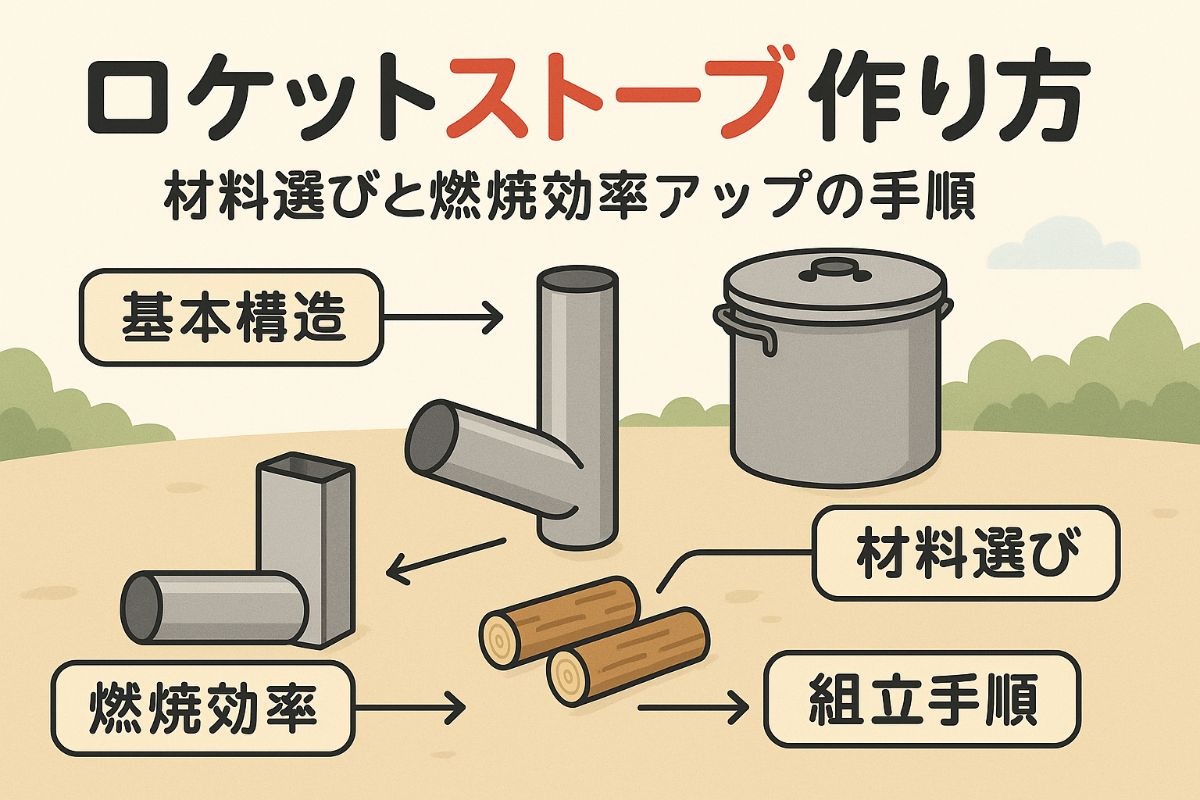

ロケットストーブの作り方基礎から材料選びと燃焼効率アップの具体手順を徹底ガイド

「ロケットストーブを自作してみたいけれど、材料費や手間、燃焼効率や安全性など、気になることが多い…」と感じていませんか?

実はロケットストーブは、一般的な薪ストーブに比べて燃焼効率が約2倍高く、煙の発生量を約70%以上抑えられるというデータもあります。しかも、ペール缶や一斗缶、レンガなどの身近な材料を利用すれば、総コストは3,000円~6,000円程度に抑えることも可能です。

「初めてのDIYでも失敗しないように、作り方のコツや安全対策まで徹底的に知りたい」という方に向けて、材料選びから製作手順、燃焼原理、メンテナンス方法まで、実体験や専門家の知見をもとに詳しく解説します。

「どんな材料を選ぶべき?」「煙対策や焚き火との違いは?」「室内利用時のリスクや節約のポイントは?」といった疑問もすべて解消できる内容です。

今後の防災対策、アウトドア、エコな暖房や調理にも役立つロケットストーブ。最後まで読むことで、あなたの暮らしに新しい発見と安心が加わります。

ロケットストーブの基礎知識と燃焼原理の徹底解説

ロケットストーブの特徴と他の薪ストーブとの違い - 省エネ性・燃焼効率・煙の発生量の比較

ロケットストーブはその名の通り、ロケットのような勢いで煙突から排気を行い、効率的な燃焼を実現します。他の薪ストーブと比較すると、省エネ性・燃焼効率・煙の少なさが際立つ点が特徴です。特に自作しやすい構造や、少ない薪で高い火力が得られる点が人気です。

| 項目 | ロケットストーブ | 一般的な薪ストーブ |

| 燃焼効率 | 高い | 標準 |

| 省エネ性 | 非常に良い | 普通 |

| 煙の発生量 | 少ない | 多い |

| 燃料の自由度 | 幅広い | 標準 |

| 自作の手軽さ | 高い | 低い |

他にも、ロケットストーブは一斗缶やペール缶、レンガを使った簡単なDIY方法が多く、キャンプや非常時の調理にも最適です。

燃焼原理の詳細と二次燃焼の仕組み - ヒートライザーの役割・煙突効果のメカニズム解説

ロケットストーブの燃焼原理には二次燃焼が大きく関与します。一次燃焼で薪から発生した可燃ガスを、ヒートライザー内部で高温に保ちつつ再燃焼させることで、煙を大幅に減らします。ヒートライザー(断熱煙突)の内部は高温になり、ドラフト効果で強制的に空気を引き込みます。

二次燃焼のポイント

- 一次燃焼で薪から発生したガスを高温で再燃焼

- ヒートライザーが断熱性を高め、燃焼温度を維持

- 煙突効果で強い上昇気流を生み燃焼を促進

この仕組みのおかげで、未燃焼ガスや煙がほとんど出ないクリーンな排気が可能となります。

ロケットストーブの温度特性 - 燃焼温度の目安と調理や暖房での活用に適した温度域

ロケットストーブの燃焼温度は通常600~1000℃程度に達します。ヒートライザー内の温度が高いことで、短時間で調理や湯沸かし、暖房が可能です。例えば、鍋料理やお湯を沸かす場合は800℃前後、室内暖房では600℃前後が目安となります。

温度特性の活用例

- 調理や焚き火料理:高火力で素早く加熱

- 暖房:長時間安定した熱を供給

- パンやピザ焼き:高温での焼成が可能

温度管理がしやすいため、アウトドアや災害時にも信頼性の高い熱源となります。

ロケットストーブのメリットとデメリット - 室内外利用時の注意点や燃料効率の評価

ロケットストーブには多くのメリットといくつかのデメリットがあります。燃料効率が良く、煙が少なく、DIYで材料費も抑えられる点は大きな魅力です。一方、室内利用の場合は換気と安全対策が必須です。

メリット

- 少ない薪で高火力

- 煙が出にくい

- 材料費・ランニングコストが安い

- 自作が容易(ペール缶・一斗缶・レンガ等で製作可能)

デメリット

- 室内設置時は一酸化炭素対策が必要

- 初回製作時に加工や断熱材の選定で手間がかかる

- 定期的なメンテナンスが必要

室内外問わず使用可能ですが、安全性を最優先にすることが重要です。

ロケットストーブの歴史と進化 - アメリカ発祥から日本でのDIY流行までの背景

ロケットストーブは1980年代にアメリカで開発されました。効率的な燃焼と簡単な構造が評価され、災害時やアウトドアでの利用が広まりました。現在では日本でも一斗缶やレンガ、ペール缶を使った自作方法が人気を集め、ホームセンターや100均で材料を揃えて自作する人も増えています。

進化のポイント

- 発祥はアメリカの省エネ運動

- 日本ではDIY文化と相性が良く、簡単な作り方が急速に普及

- サステナブルなライフスタイルや防災意識の高まりとともに注目度が上昇

多様な材料や設計図が公開され、初心者から上級者まで幅広く楽しめるストーブとして定着しています。

ロケットストーブ作りの準備と材料選び - 材料の特性・入手ルート・設計図の活用法

材料の種類と特徴比較 - ペール缶、一斗缶、ドラム缶、レンガ、角パイプの強度・加工性・断熱性

ロケットストーブを自作する際は、材料選びが成功のカギとなります。下記の表は、主要な材料ごとの特性を比較したものです。

| 材料 | 強度 | 加工性 | 断熱性 | 特徴 |

| ペール缶 | 中 | 高い | 中 | 軽量で加工しやすく初心者向き |

| 一斗缶 | 中 | 高い | 中 | 手軽に入手できコスパも良い |

| ドラム缶 | 高い | 低い | 低 | 大型・耐久性重視に最適 |

| レンガ | 非常に高い | 低い | 高い | 耐熱性抜群で屋外設置に最適 |

| 角パイプ | 非常に高い | 中~低 | 低 | 強度重視、長期使用に適する |

ペール缶や一斗缶はホームセンターやネット通販でも手に入りやすく、加工しやすいため初心者におすすめです。レンガや角パイプは耐久性重視の場合に適しています。用途や設置場所、作業スキルに合わせて材料を選びましょう。

設計図・図面の作成方法と参考例 - 初心者向け図面の探し方や自作設計のポイント

ロケットストーブの設計図は、ネット上で「ロケットストーブ 設計図」「ロケットストーブ 図面」などで検索すると多くの参考例が見つかります。特にペール缶や一斗缶を使ったシンプルな図面は初心者に人気です。

設計時のポイント

- 煙突(ヒートライザー)と燃焼室の直径や長さのバランスを考える

- 空気の流れ(ドラフト効果)を意識した構造にする

- 必要な寸法を正確に記載し、作業前に全体像をイメージする

自作設計のコツは、シンプルな構造から始め、必要に応じて断熱材や吸気調整口などを追加する方法です。手書きでも良いので、事前に図面を用意しておくと失敗リスクを減らせます。

必要な工具一覧と安全対策 - 加工工具・溶接不要の簡易組み立て方法と作業時の注意点

ロケットストーブ製作に必要な工具は、材料によって異なりますが、基本的には下記の通りです。

主な工具リスト

- 金切りバサミ(缶カット用)

- ドリル(穴あけ用)

- ペンチ・プライヤー

- 軍手・保護メガネ(安全対策)

- スパナやドライバー

ペール缶や一斗缶を使えば溶接不要で、ドリルや金切りバサミだけで十分組立可能です。

安全対策としては、作業中は必ず手袋と保護メガネを着用し、屋外や換気の良い場所で行いましょう。火傷や切り傷を防ぐため、作業前に工具の点検も行ってください。

材料コストの目安と節約術 - ホームセンター・100均利用での費用削減テクニック

ロケットストーブの自作コストは、材料調達先によって大きく変わります。下記は目安です。

| 材料 | 価格の目安 | 入手先例 |

| ペール缶 | 300~800円 | ホームセンター、通販 |

| 一斗缶 | 200~500円 | 金物店、ネット |

| 断熱材(パーライト等) | 400~1,000円 | ホームセンター |

| 角パイプ | 500~1,500円 | DIYショップ |

| レンガ | 50~100円/個 | ホームセンター |

節約テクニック

- 缶や角パイプは再利用品や廃材を活用する

- 断熱材や小物は100均を上手に利用する

- 設計をシンプルにして不要な部品を省く

これらを実践することで、1,000円台からロケットストーブを作ることも可能です。自作するメリットを最大限に活かし、賢く材料を選びましょう。

代表的なロケットストーブの作り方実践ガイド - 材料別・構造別に詳解し初心者でも安心

ロケットストーブは、燃焼効率が高く煙が少ないアウトドアや災害時に活躍するストーブです。用途や材料に応じて様々な自作方法が存在します。ここでは、ペール缶、一斗缶、ドラム缶、レンガ、角パイプ、100均素材といった主要な作り方を、初心者でも安心して実践できるよう詳しく解説します。構造や設計ポイント、火力安定化のコツもあわせて紹介します。

ペール缶ロケットストーブの作り方 - 簡単加工手順と断熱材の詰め方、火力安定化のコツ

ペール缶を使ったロケットストーブは、扱いやすくDIY初心者にも人気です。まずペール缶の側面に吸気用・燃料投入用の穴を開け、L字型のパイプ(煙突用)をしっかり差し込みます。内部にはパーライトやバーミキュライトなどの断熱材を均一に詰め、熱効率を高めます。組み立て後は、吸気口と排気口の位置バランスに注意し、空気の流れを確保することで安定した火力を実現できます。断熱材をしっかり詰めることで、燃焼効率が向上し煙も少なくなります。

| 材料 | 用途 | 重要ポイント |

| ペール缶 | 本体 | 加工しやすい金属缶 |

| L字パイプ | 煙突・燃焼通路 | 断熱材と密着させる |

| 断熱材 | 熱効率アップ | 隙間なく詰める |

一斗缶ロケットストーブの作り方 - 大型構造の組み立て方と煙突設置のポイント

一斗缶を使うと大型のロケットストーブが作れ、家庭用や屋外調理にも最適です。まず一斗缶の側面にパイプ取り付け用の穴を開け、直径や位置を正確に合わせることが重要です。煙突は一斗缶の内部を通して上部に設置し、ヒートライザー部分には断熱材をしっかり詰めてください。排気効率を上げるため煙突の高さや角度にも配慮しましょう。安定した燃焼と高火力を得るには、吸気口のサイズや燃料投入部の設計にも工夫が必要です。

| 手順 | ポイント |

| 穴あけ | 正確な位置とサイズ |

| 煙突設置 | 高さ・断熱材の充填 |

| 吸気口・燃料部 | 空気流入と燃料の投入のしやすさ |

ドラム缶ロケットストーブの作り方 - 耐久性重視の加工技術と断熱強化法

ドラム缶を使うロケットストーブは、大型で耐久性に優れ長期間の利用に最適です。ドラム缶の底や側面にパイプを通す大きめの穴を開け、鋼鉄パイプや角パイプをしっかり溶接または固定します。内部には耐火レンガや断熱材をふんだんに使い、ヒートライザー部分の熱効率を徹底的に高めましょう。外部を耐熱塗料で仕上げるとサビや劣化も防げます。燃焼効率をさらに上げたい場合は煙突の断面積を均一に保ち、ドラフト効果を生かす設計が有効です。

レンガロケットストーブの作り方 - 積み上げ式の構造と耐熱性確保の方法

レンガを積み上げて作るロケットストーブは、屋外でも安定した形状と高い耐熱性を持ちます。耐火レンガをL字型またはU字型に配置し、燃焼室・煙道・ヒートライザーを形成します。隙間なく積むことで熱漏れを防ぎ、煙突部分には断熱材や追加レンガで保温性を確保します。着脱が簡単な設計にすると掃除やメンテナンスも容易です。材料の数は用途やサイズにより異なりますが、一般的な調理用なら20個前後が目安となります。

角パイプロケットストーブの作り方 - 寸法調整と接合の技術的注意点

角パイプを使ったロケットストーブは、強度とメンテナンス性の高さが特徴です。L字型またはT字型にパイプを組み、溶接や耐熱ボルトでしっかり接合します。寸法は燃焼室と煙道のバランスが重要で、断面積を均一に保つことで燃焼効率が飛躍的に向上します。各接合部の隙間は耐熱パテやガスケットで密閉し、空気漏れや熱損失を防ぎます。設計図や寸法例を参考に、使用目的にあわせてサイズ調整しましょう。

100均材料を活用した簡易ロケットストーブの作り方 - コストを抑えたDIYアイデア

100均の空き缶やステンレスメッシュを活用した簡易ロケットストーブは、コストを抑えて手軽に作れるのが魅力です。小型の缶を2つ用意し、片方に吸気・排気用の穴を開け、もう片方を煙突として利用します。耐熱アルミホイルや小型断熱材を組み合わせると、火力や燃焼効率が向上します。持ち運びやすく、アウトドアや非常時の簡易調理にも役立ちます。安全に配慮し、使用時は必ず換気の良い場所で行いましょう。

材料例

- 空き缶(100均や家庭用)

- ステンレスメッシュ

- アルミホイル

- 小型断熱材

これらの方法を参考に、自分の用途や環境に合ったロケットストーブ作りにぜひ挑戦してみてください。

ロケットストーブの燃焼効率を最大化するテクニック - 煙突設計・空気流入調整・燃料の選び方

煙突断面積と長さの最適設計 - ドラフト効果を高める具体的寸法と設置角度

ロケットストーブの煙突設計は燃焼効率に直結します。煙突の断面積は本体の燃焼チャンバーと同じか、やや広めに設計することで強いドラフト効果が生まれ、効率的な排気が実現します。煙突の長さは50〜80cmが一般的で、設置角度は垂直が最も効果的です。横引きの場合はできるだけ短くし、排気の流れを妨げないようにしましょう。煙突素材はステンレスや耐熱塗装済みパイプが推奨されます。

| 項目 | 推奨値 | 備考 |

| 断面積 | 50〜80㎠ | 本体と同等以上 |

| 長さ | 50〜80cm | 垂直推奨 |

| 素材 | ステンレス他 | 耐熱必須 |

ヒートライザーの断熱強化と素材選び - 効率的燃焼のための断熱材の種類と施工法

ヒートライザーは高温燃焼の核となる部分です。ここに断熱材をしっかり詰めることで、熱が逃げず完全燃焼を促進します。おすすめの断熱材はパーライトやバーミキュライト、耐火セメントです。施工時は隙間なく詰めることが重要で、強固な蓄熱層を形成できます。ヒートライザーの高さは燃焼室の2倍程度が理想で、素材の耐熱性が高いほど長持ちします。

断熱材の種類

- パーライト(軽量・高断熱)

- バーミキュライト(断熱・蓄熱性良好)

- 耐火セメント(高耐久)

燃料の種類別燃焼効率比較 - 薪の種類(乾燥薪、松ぼっくり、小枝など)と燃えやすさの関係

燃料の選択は燃焼効率や煙の発生量に大きな影響を与えます。特に乾燥した薪は発熱量が高く、煙も少なくなります。松ぼっくりや小枝も利用可能ですが、湿気を含むと燃焼効率が低下します。下記の表で主な燃料の特徴を比較します。

| 燃料 | 燃焼効率 | 発生煙量 | 特徴 |

| 乾燥薪 | 高い | 少ない | 安定した燃焼 |

| 松ぼっくり | 中〜高 | 中 | 着火剤にも最適 |

| 小枝 | 中 | 多め | すぐ燃え尽きやすい |

乾燥度が高い燃料ほど燃焼が安定し、効率的な熱利用が可能です。

無煙化のための燃焼温度管理 - 二次燃焼促進のポイントと煙の発生を抑える技術

無煙化を目指すには燃焼温度の維持が鍵です。燃焼室の温度を一定以上に保ち、二次燃焼を促進することで未燃ガスを再燃焼させ、煙を減らせます。二次燃焼用の空気孔をヒートライザー上部に設けると、空気が加わりガスの再燃焼が進みます。火力を安定させるためには、断熱材の充填と吸気量の管理も重要です。

無煙化のポイント

- 燃焼室温度を高く保つ(400℃以上が目安)

- 二次空気の導入

- 断熱材で熱を逃がさない構造にする

空気流入量の調整と焚口形状の最適化 - 吸気口の設計による燃焼効率アップ

空気流入量は燃焼効率を左右します。吸気口は小さすぎると酸素不足、大きすぎると排気の流れが乱れます。理想は燃焼チャンバー断面積の約1/4〜1/3。焚口は縦長のスリット形状が効率的で、薪を立てかけやすく空気も入りやすい設計が推奨されます。調整式の吸気口を設置すれば、燃焼状況に応じて最適な空気量を確保できます。

吸気口設計のポイント

- 燃焼室断面積の1/4〜1/3

- 焚口は縦長スリット

- 調整式蓋やスライド機構で柔軟に管理

これらのポイントを意識することで、ロケットストーブの燃焼効率が飛躍的に向上します。

ロケットストーブの安全対策とメンテナンス方法 - 室内利用時の注意点と長寿命化のコツ

室内使用時の換気と煙対策 - 煙突設置、換気ルート確保、火災予防

ロケットストーブを室内で使用する際は、十分な換気と煙突の適切な設置が不可欠です。煙突は屋外へしっかりと排気できる設計にし、接続部分の密閉性も確認してください。特にペール缶や一斗缶などを材料に自作した場合は、煙突の高さや角度によってドラフト効果が大きく変わるため、最低でも2m以上の直線部分を確保しましょう。また、必ず一酸化炭素警報器を設置し、使用時には定期的に窓を開けて新鮮な空気を取り入れることが大切です。火災予防のため、ストーブ周辺には燃えやすい物を置かないよう十分注意しましょう。

耐熱塗装や耐久性向上のメンテナンス - 長期間使用に耐える素材保護の方法

ロケットストーブの本体や煙突部分には高温が繰り返しかかります。長持ちさせるためには、耐熱塗装を施し金属部分のサビや劣化を防ぐことが重要です。市販の耐熱塗料を使用し、表面をムラなく塗装してください。また、レンガや角パイプで製作した場合は、継ぎ目部分に断熱材を詰めることで熱効率と耐久性が向上します。定期的なメンテナンスとして、塗装の剥がれやサビの発生をチェックし、必要に応じて再塗装や補修を行いましょう。

使用後の掃除と点検ポイント - 煙突内の煤除去や部品の劣化チェック

ストーブ内部や煙突には煤(すす)が蓄積しやすいため、定期的な掃除が不可欠です。煙突の取り外しが可能な設計の場合は、シーズンごとに分解し、パイプ内部の煤をブラシでしっかり除去しましょう。本体内部や燃焼チャンバーも、燃えカスや灰を完全に取り除いてください。点検時には、パイプのつなぎ目や本体の金属疲労、断熱材の劣化も確認します。下記のリストを参考に、メンテナンスを習慣化するのがおすすめです。

- 煙突・パイプ内の煤除去

- 本体表面のサビ確認と再塗装

- 断熱材や継ぎ目の劣化チェック

- 部品のゆるみや隙間の点検

トラブル事例とその予防策 - 煙が逆流する、火力が安定しない原因と対策

ロケットストーブでよくあるトラブルの一つが煙の逆流です。これは煙突の高さ不足や、ドラフト効果が弱まることで発生します。煙突を高くし、パイプの曲がりを最小限にすることで改善できます。また、火力が安定しない場合は、燃焼チャンバーの吸気口が詰まっていないか、燃料が乾燥しているかを確認してください。薪が湿っていると燃焼効率が下がり、煙が多くなります。使用する薪は必ず十分に乾燥させ、空気の流れを妨げないように焚口周辺を整理しておきましょう。

| トラブル内容 | 主な原因 | 対策方法 |

| 煙が逆流する | 煙突の高さ不足、目詰まり | 煙突を高くする、定期的な掃除を徹底 |

| 火力が安定しない | 吸気不足、薪の湿気 | 吸気口の点検、乾燥薪の使用 |

| 金属部分の劣化 | サビ、耐熱対策不足 | 耐熱塗装の実施、定期的な補修 |

このようなトラブルを未然に防ぐことで、ロケットストーブを安全かつ快適に長く活用できます。

ロケットストーブの応用例とカスタマイズ - 多様な素材活用と大型・小型設計の工夫

ロケットストーブはDIYの自由度が高く、多様な素材や設計でカスタマイズが可能です。用途や設置場所に応じてサイズや素材を選べば、アウトドアや防災、業務用など幅広いシーンで活用できます。特に、ペール缶やドラム缶、レンガ、角パイプなど身近な素材を活かすことで、コストを抑えながら理想のストーブを手作りできます。ここでは、小型化や大型化、異素材活用のポイントと、収納性を高める設計の工夫について詳しく解説します。

ジェットストーブやロケットコンロへの応用 - 小型化・携帯性への改良方法

ロケットストーブの構造を応用したジェットストーブやロケットコンロは、小型で持ち運びやすいのが特徴です。キャンプや登山などアウトドアでの調理や暖房に最適で、収納スペースも少なくて済みます。空き缶や100均の素材を活用して、自作する人も多いです。

小型化のポイント

- 空き缶やペール缶を使うと軽量で加工が容易

- パーツを組み合わせることで分解・収納が簡単

- 燃焼室や煙突を短くすることで熱効率を損なわずにサイズダウン

特に、ロケットストーブの原理を活かした二次燃焼モデルは、煙の発生を抑えつつ高い火力を実現します。以下のテーブルで用途別の特徴を比較します。

| 種類 | 特徴 | 利用シーン |

| ジェットストーブ | 超小型・燃焼効率が高い | ソロキャンプなど |

| ロケットコンロ | 調理向き・持ち運び簡単 | BBQ・屋外調理 |

| 標準型 | 家庭用・暖房にも対応 | 庭やガレージ |

異素材活用の事例紹介 - 水道管、空き缶、ブロックなど独自素材の利点と加工法

ロケットストーブはさまざまな素材で自作できます。特に水道管や角パイプ、レンガ、ブロックなどの異素材は、耐久性や断熱性で大きな利点があります。

- 水道管・角パイプ:耐久力が高く、熱膨張にも強い。精密な加工で煙突・ヒートライザーに最適。

- 空き缶・ペール缶:加工が簡単で、初心者にも扱いやすい。軽量なので持ち運びやすい。

- ブロック・レンガ:断熱性が高く、大型化しやすい。屋外据え置き型で安定感あり。

加工の際は、パーツの接合部を隙間なく組み合わせることが重要です。しっかりと固定し、空気の流れを妨げない工夫が燃焼効率に直結します。

大型ロケットストーブの設計ポイント - 業務用・防災用としての耐久性と燃焼効率

業務用や防災用として大型ロケットストーブを製作する場合、耐久性と高い燃焼効率が求められます。ドラム缶やレンガを利用することで、長時間の連続使用や大人数の調理が可能です。

大型設計のポイント

- ドラム缶を本体に使い、太い煙突と広い燃焼室を確保

- レンガやブロックで断熱層を厚くし、熱損失を防止

- 煙突は十分な高さと断面積を確保し、ドラフト効果を最大化

下記のテーブルで素材別の特徴をまとめます。

| 素材 | 耐久性 | 断熱性 | 製作難易度 |

| ドラム缶 | 高い | 普通 | 中 |

| レンガ | 非常に高い | 高い | 高 |

| ブロック | 高い | 高い | 中 |

携帯・収納性を高めるコンパクト設計 - 分解・組立が容易な構造の工夫

コンパクト設計を目指す場合、分解や組立がしやすい構造にすることがポイントです。特にアウトドアや持ち運びを重視する場合は、以下の工夫が効果的です。

- 本体と煙突を分離できる設計

- パーツ同士をネジやクリップで固定し、工具なしで分解可能

- 使用しないときは重ねて収納できる形状にする

このような設計により、収納スペースを最小限に抑えつつ、必要なときだけ素早く組み立てて使用できます。特に100均やホームセンターで購入可能な部材を活用すれば、コストも抑えられます。

ロケットストーブは素材や設計を工夫することで、用途やシーンに最適な一台を作り出せます。自作の楽しさと実用性を両立させ、アウトドアや非常時に役立つ機能的なストーブをぜひ手作りしてみてください。

よくある質問(FAQ)とトラブルシューティングを記事内に自然組み込み

ロケットストーブの自作・使用にあたって多くの方が直面する疑問や課題を解決するため、よくある質問とトラブルシューティングをまとめました。安全性や燃焼効率、設計図や材料選びなど、作成から使用までの重要ポイントを網羅しています。

ロケットストーブの燃焼原理は?

ロケットストーブは、燃焼チャンバーで薪や木材を高温で燃やし、発生した熱を効率よく煙突(ヒートライザー)に送り込む仕組みです。この構造により、空気の流れが加速し二次燃焼が発生しやすくなり、煙が少なく効率的な燃焼が可能となります。

主な燃焼原理

- 高温燃焼:密閉に近い構造で空気を制御し、薪が高温で燃える

- 二次燃焼:煙突内でガスや未燃焼成分も燃焼し、煙や臭いが少ない

- ドラフト効果:煙突の高さや径で空気の流れを生み出し、燃焼を助ける

この構造が、アウトドアやキャンプ、災害時の調理や暖房で高い支持を受ける理由です。

室内で安全に使うには?

ロケットストーブは屋外利用が基本ですが、室内で使用する場合は十分な安全対策が必要です。

- 必ず煙突を設けて屋外に排気する

- 耐熱・不燃材の床や壁で周囲を保護する

- 一酸化炭素警報器を設置して常に換気する

- 可燃物を近くに置かない

- 使用中は絶対に目を離さない

室内使用は一歩間違うと重大な事故につながるため、上記の対策を徹底してください。

何個のレンガが必要?

レンガでロケットストーブを自作する場合、構造やサイズにより必要数が変わります。一般的な小型モデルなら約24~30個が目安です。

レンガ使用数の例

| 部位 | 必要個数(目安) |

| 底部 | 6~8 |

| 燃焼室・煙道 | 10~12 |

| ヒートライザー | 8~10 |

強度や断熱性を高めるため、耐火レンガの使用をおすすめします。

無煙で燃やすコツは?

煙を抑えるには燃焼効率を高めることが重要です。以下のポイントを意識しましょう。

- 乾燥した薪を使う

- 空気の流れを妨げない設計にする

- 煙突やヒートライザーを断熱材(パーライト等)でしっかりカバーする

- 点火時は少量の薪で強い火力を確保し、火を安定させる

特に薪の水分量と煙突の高さ・断面積が煙の発生量に大きく影響します。

設計図はどこで入手できる?

設計図はホームセンターや専門書籍、DIY系ウェブサイトで入手できます。また「ロケットストーブ 設計図」「ペール缶 ロケットストーブ 設計図」などで検索すると、無料でダウンロードできる図面も多く見つかります。

おすすめ設計図入手先

- DIY・アウトドア専門書籍

- ホームセンターのDIYコーナー

- 信頼できるウェブサイトやブログ

設計図は自作サイズや材料に合わせてカスタマイズするのがポイントです。

煙が出る・火がつかない場合の対処法は?

煙が多い、火が安定しない場合は以下を確認してください。

- 薪が湿っていないかチェック

- 煙突・空気の通り道に詰まりがないか確かめる

- 燃焼室・煙突の断面積が適切か再確認

- 点火時は細かい薪から始めて徐々に太い薪を追加

火がつかない場合は、着火剤や新聞紙を利用し、十分な空気を送ることで解決しやすくなります。構造上の問題がないかも合わせて見直しましょう。

会社概要

会社名・・・ 及川鉄工株式会社

所在地・・・〒003-0869 北海道札幌市白石区川下641番地

電話番号・・・011-874-0973